メスを使わずにできるとして人気がある、二重整形の埋没法。しかし、調べているうちに「埋没法で糸が取れた」「元に戻った」といった情報を目にして不安になった方もいるのではないでしょうか。

埋没法はまぶたを糸で留めることで二重ラインを作る方法なので、確かに糸が取れるリスクもあります。ただ、埋没法で糸が取れるリスクを下げることは十分可能です。

そこで今回は、埋没法の糸が取れる原因や対策を解説します。施術方法の選び方もまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

二重整形おすすめクリニック18選!埋没法と切開法はどちらがいい?二重が成功しやすい人と失敗しないクリニック選びを紹介!

埋没法はどんな施術?

埋没法の基本と特徴を解説

まずは、埋没法の基本を押さえておきましょう。

埋没法とは

埋没法は、医療用の極細の糸をまぶたの裏側に通し、皮膚と組織を結んで二重ラインを作る施術です。

皮膚を結ぶ組織によって、2種類の術式があります。

- 瞼板法(まぶたの軟骨部分に結ぶ)

- 挙筋法(まぶたを持ち上げる筋肉に結ぶ)

どちらの術式を適用するかは、クリニックの方針や目の形状などを考慮して決めます。

画像出典;品川美容外科

施術の詳細はこちら

埋没法のメリット

- 施術時間・ダウンタイムが短い

- 傷跡が小さくて済む

- 切開法よりも安く施術できることが多い

埋没法のメリットは、施術やダウンタイムの時間が比較的短いことです。長く休暇が取れない方や、周りにバレるリスクを少しでも下げたい方に向いています。

施術は針と糸で縫い合わせるだけなので、傷跡も切開法より小さくて済みます。1回あたりの費用も比較的安く抑えられるため、予算が限られている方にもぴったりです。

埋没法のデメリット

- 糸が取れて元に戻ることがある

- 再現できるデザインが限られている

- まぶたが厚いと成功しにくいケースも

埋没法はやり直しがきく施術とされていますが、その分自然に元に戻ってしまうリスクもあります。

また、皮膚と組織を糸で留めるシンプルな術式であるため、作れる二重デザインに限界があることもデメリット。よりデザイン性にこだわりたい方には切開法の方がおすすめです。

まぶたが厚い場合やたるみが強い場合は、糸で皮膚が十分に支えきれないケースも。誰でも必ずうまくいくわけではないことを覚えておきましょう。

埋没法がおすすめの人

埋没法が向いているのは、以下のような方です。

- まぶたの厚みが薄い

- 初めて二重整形をする

- デザインにはそこまでこだわらない

- 費用を抑えたい

- ダウンタイムを短くしたい

人によっては切開法の方が適していることもあります。目の形やまぶたの状態を医師に診察してもらい、より適した施術法を選びましょう。

埋没法が取れる理由とは

よくあるケースを紹介

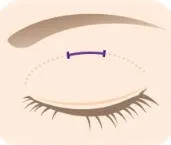

二重幅を広く設定しすぎた

施術するときの二重幅を広く設定しすぎると、埋没法の糸が取れやすくなります。

二重整形における二重幅は、まつ毛の上から糸を入れる位置の幅のこと。目を閉じた状態で〇mmといった数値で設定します。

まぶたの皮膚は眉毛に近づくにつれて厚くなるため、二重幅を広くしすぎるとまぶたの重みが増して糸が取れやすくなるのです。

画像出典:城本クリニック

二重幅は6mm程度で設定すると比較的取れにくいとされていますが、人によっては8mmや1cm程度が適している場合もあります。医師と入念にシミュレーションして、自分のまぶたにマッチした幅で設定しましょう。

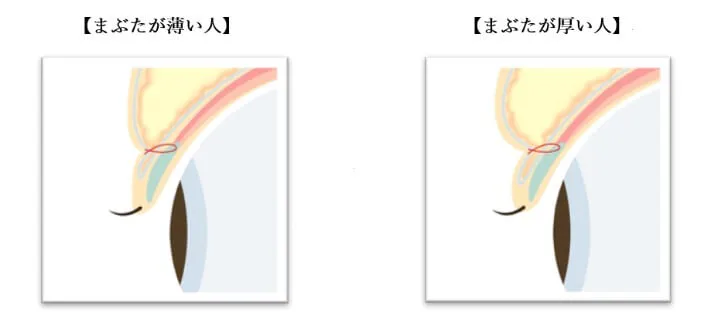

まぶたが厚くて埋没法が不向きだった

画像出典:東京イセアクリニック

まぶたに脂肪が多くて厚みがある場合も、まぶたがうまく留められずに糸が取れてしまう場合もあります。

短期間で何度も糸が取れてしまう方、二重ラインがすぐに崩れてしまう方なども、まぶたの厚みに糸が耐えられていないことが考えられます。

脂肪除去と併用できる切開法の方が適しているケースもあるため、気になる方は医師に相談してみてくださいね。

施術後にまぶたを刺激してしまった

埋没法の施術をした後で、まぶたを刺激してしまった場合も糸が取れやすくなります。

洗顔時に目をこすってしまったり、赤みを隠そうとして濃いメイクをしてしまったりと、必要以上にまぶたに負担をかけるのは避けてください。

まぶたを刺激すると糸が取れやすくなるのはもちろん、ダウンタイムの長期化にもつながります。

周りに二重整形がバレやすくなったり、二重ラインの仕上がりに影響が出ることもあるため注意が必要です。

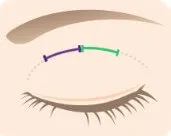

糸を留める箇所が少なかった

埋没法の施術では、糸を何点で留めるかが重要です。糸を留める箇所が少ないと、施術で入れた糸が取れやすくなります。

留める点数が多くなるほど費用も高くなります。

しかし、自分の目の状態や希望する二重デザインに合わせて、より適した点数を選択することも大切です。

埋没法は何点留めがおすすめ?

点数による違いと効果を解説

1点留めは糸が取れやすくなる傾向に

|

費用が比較的安い 糸が取れやすい |

|---|

画像出典:ルクスクリニック

1点留めは費用も安く、初めて埋没法にチャレンジする方には魅力的に見えますよね。しかし、糸を留める点数が少ないと、糸が取れる確率がより高くなります。

埋没法ではまぶたの重みを糸で支えることになりますが、留める箇所が少ないとその分1カ所あたりの負担が大きくなることに。結果として糸が取れやすくなり、短期間で施術を繰り返す可能性も出てきます。

また、留める箇所が少ないので再現できるデザインにも限りがあり、理想通りの二重ラインが作れないケースもあります。

5点~6点留めはまぶたに負担をかけることも

|

しっかりまぶたが留められる まぶたへの負担が大きい |

|---|

画像出典:ツツイ美容外科

クリニックによっては、5~6点留めといった多数のポイントで留める施術を提供しています。

留める点数が多いので、二重ラインが比較的取れにくく、デザイン性も1~2点留めに比べれば選択肢も広がる傾向にあります。

ただし、より多くの針穴を開けることになるため、術後の腫れが強く出たり、まぶたに大きな負担がかかったりすることもあります。

やり直し施術で糸を抜くときに、誤ってまぶたの組織を傷つけてしまうリスクも上がるので注意が必要です。

スタンダードは2~3点留め

|

オーソドックスな点数 症例数も多い |

|---|

画像出典:ルクスクリニック

多くのクリニックで行われているのが2~3点留めです。

一定の腫れや赤みは出るものの、二重ラインを作れる最小限の針穴で済ませられます。

点数を増やしても糸が切れたりゆるんだりするリスクは変わらないので、点数が多ければ多いほどよいとは言い切れません。

数字を重視するのではなく、5年後や10年後の目の健康も踏まえて検討してみてください。

こんなときは埋没法が取れかけている?

受診すべき5つのタイミング

埋没法の糸が取れかけているときには、普段の様子と違う前兆が現れている場合があります。

糸が取れる前兆を見逃さずにすぐ受診すれば、二重ラインを大きく崩すことなく対処できるので安心ですよ。

ここでは、埋没法の糸が取れかけているときのサインを紹介します。

二重ラインが日によって違う気がする

昨日と今日で二重ラインが違う気がする、起床時と就寝時で幅が違う気がするなど、見るタイミングによって二重ラインが違うときは要注意です。

施術で入れた糸がゆるみ始め、放置すると糸が完全に切れてしまうかもしれません。

気が付いたら早めに施術したクリニックを受診しましょう。

まぶたが常に重たい感じがする

瞬きするときにまぶたが重たく感じる、目を開けにくくなった気がするなど、まぶたの重みが気になり始めたときも注意が必要です。

この場合は、施術後にまぶたの脂肪が増えたり、むくみが出たりしたことが原因と考えられます。

脂肪やむくみの増加はまぶたのたるみにつながり、糸が引っ張られて重たく感じられるように。そのままにしておくと糸がよりゆるんでくるので、一度クリニックに相談することをおすすめします。

二重幅が明らかに狭くなった

二重が完成した当初と比べて、二重幅が目に見えて狭くなった場合も注意しましょう。

埋没法の二重は、長い人で10年もつとされています。それでも10年経てば糸がゆるみ、二重幅が狭くなることは避けられません。

また、施術して数年程度しか経っていなくても、二重幅を広く設定した場合はより早く幅が狭くなる傾向にあります。

たまに三重になることがある

二重ラインがたまに三重になる場合も受診が必要です。糸が緩んでまぶたを持ち上げる力が弱まることで、二重と三重を繰り返すことがあります。

ただし、術後1~2か月程度は施術の腫れが完全に引いておらず、食い込みが強くなって一時的に三重になることも。施術して間もない頃は様子を見てもよいでしょう。

埋没法の施術してから3か月以上経ったにもかかわらず三重になる場合は、早めにクリニックを受診してくださいね。

目に違和感がある

目がゴロゴロする、瞬きすると痛いなど、目に違和感や症状が出ている場合はすぐに受診しましょう。

埋没法の糸が切れたりゆるんだりして、本来露出してはいけない部分に糸がはみ出している可能性があります。

放置すると角膜など目の組織を傷つけてしまい、目の健康を害することも。放置しても治るものではないので、できるだけ早く受診して医師の診察を受けましょう。

埋没法が取れたときのやり直しは?

クリニックごとの保証内容をチェックしよう

埋没法の糸が取れてしまった場合、やり直し手術ができるのかどうかは気になるところ。実際には、クリニックによって対応が違うので事前にチェックしておきましょう。

多くのクリニックでは、埋没法の再施術に関する規定を設けています。

一定の保証期間中であれば再手術が可能で、保証期間があらかじめ施術ごとに決まっている場合もあれば、保証期間ごとに料金を変えて患者自身が選べるようにしている場合もあります。

ただし、再施術の適用範囲が限られているケースも。糸が取れたときの再手術は無料でも、「希望するデザインにならなかった」という理由では再手術を受けられないこともあるため注意が必要です。

いずれにしろ、再手術ができるかどうかは医師の判断によります。気になる点がある方は、まずは施術したクリニックに相談してみてくださいね。

埋没法を長持ちさせたい方へ

二重ラインをキープするコツを解説

無理のない二重幅で設定する

まずは、無理なく作れる二重幅を設定することが重要です。

まぶたが薄い方でも、必要以上に二重幅を広くすると糸が取れやすくなる傾向にあります。仕上がりが不自然になるケースがあるため、欲張らずにより適した二重幅にしておきましょう。

術式は3点留め以上で検討する

埋没法の術式を3点留め以上にしておくこともおすすめです。

何点留めが適しているかは人によって違いますが、まぶたへの負担や目の健康を考えると3点留めが無難。二重ラインも十分に作れるので、数にこだわりすぎないことが重要です。

5~6点留めでなければまぶたを留められないという場合は、埋没法よりも切開法の方が合っていることもあります。施術方法も含めて、より多くの選択肢からチョイスするとよいですね。

体重増加やむくみに気を付ける

まぶたが重たくならないように、体重管理やむくみケアに力を入れるのもひとつの手段です。

ダウンタイムが明けたら適度な運動を取り入れる、暴飲暴食をしないなどの工夫をしてみましょう。健康管理やボディメイクにも役立つので、無理のない範囲で取り入れてみてください。

埋没法のよくある質問

気になる疑問をピックアップ

埋没法はどのくらい待てば二重になる?

埋没法で作る二重が完成するのは、施術から1か月程度経過した頃です。

切開法で作る二重が完成するのが半年~1年後であることを考えると、埋没法は早く二重が完成することになります。

ただし、二重完成までの期間には個人差があります。ダウンタイム中の過ごし方や二重ラインのデザインなどによって違うため、事前に医師にしっかり確認しておきましょう。

埋没法は何回まで繰り返しできる?

埋没法はやり直しができる施術とされていますが、実際には3~4回程度が限度とされています。

やり直すほどに針穴が増え、まぶたに継続的に負担をかけることに。施術回数が増えるごとにまぶたを留めにくくなり、きれいに仕上がらないケースも増える傾向にあります。

5回・6回と繰り返さないと二重が維持できないなら、埋没法の限界が近づいているサインかもしれません。この場合、切開法も視野に入れて検討し直すことも必要といえます。

埋没法と切開法はどっちがいい?

埋没法と切開法のどちらか適しているかは、目の形やまぶたの厚みなどによって違います。

切開法はメスを使うことやダウンタイムの長さ、費用などで避けたいと思う方も多いかもしれません。ただ、一度の施術で済むこと、理想に近い二重ラインが作れることは大きなメリットです。

そもそも、人によっては埋没法が適さない場合もあります。埋没法だけにこだわらず、医師やスタッフとよく相談してから術式を決めるのがおすすめです。

埋没法の失敗確率は?

失敗する確率は明確なエビデンス(根拠)がなく、一概には言えないのが実情です。

はっきりしているのは、埋没法は糸でまぶたを留めるだけの施術なので、糸が取れたり、希望通りの目元にならないといった「失敗」と感じやすいケースは多くあるということです。

「失敗した!」と感じる確率を減らすには、施術方法やクリニック・医師の選び方、施術後の過ごし方などを工夫することが重要です。

埋没法の糸が取れるのは避けられない

長持ちさせるには施術選びやケアが大事

埋没法は3~5年、人によっては10年程度二重ラインを維持できる施術です。しかし、糸が取れるリスクは誰にでもあり、埋没法を選択した以上は避けられないことでもあります。

埋没法の糸をできるだけ長くキープするには、自分の目に合った点数で糸を留めること、施術後の生活で十分に注意することが重要です。

施術する医師の実績なども見ながら、きれいな二重を維持できるように心がけましょう。

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|

| クリニック | 品川美容外科 | 東京美容外科 | TAクリニック | カンナム美容外科 | 東京イセアクリニック |

| 埋没法 2点度め(税込) |

27,860円 | 99,000円 | 12,900円 | 19,800円 | 99,000円 |

| 切開法 | 98,000円 | 385,000円 | 328,900円 | 330,000円 | 242,000円 |

| 保証 | 2年間保証※1 | 1年間保証※2 | 2年間保証※3 | 1年間保証※4 | 1年間保証※5 |

| 院数 | 全国39院 東京・大阪 札幌・名古屋 仙台・福岡 |

全国21院 東京・大阪 札幌・名古屋 仙台・福岡 |

全国8院 東京・大阪 札幌・横浜 仙台 |

全国3院 新宿・銀座 梅田 |

全国1院 東京 |

| 人気 ポイント |

・BMC会員価格でお得に | ・麻酔付きの値段で対応 | ・複数の二重整形施術あり | ・カウンセリングを重要視 | ・学割制度もある |

| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

保証詳細こちら

※1 二重戻り、ラインが薄くなるなど、当院医師の診察により再施術が必要と判断した場合再施術

二重術ナチュラル法(埋没法)

※2埋没二重スタンダード3点留め

保証期間内であれば、契約の点数内であれば何度でも留め直し可能です。

・ご契約時の点数以上留めたい場合は別途料金がかかります。

・ドクター判断により、まぶたの状態によっては治療が受けられない場合があります

※3 埋没法1dayナチュラルデザイン

糸が取れた場合:2年間保証ラインが薄くなった場合:2年間保証感染などのトラブル:一生涯

※4スタンダード二重術(埋没法

糸が取れた場合

※5 埋没法ベーシック

万が一仕上がりにご満足いただけない場合、無料で再手術,糸が取れた場合